Si nous cherchons à emprunter à notre tour ce chemin et à en dessiner de nouvelles pistes, c’est aussi que l’expérience quotidienne nous y incite, marquée du mouvement paradoxal qui façonne notre rapport aux images. Alors que tout semble indiquer une accélération de leur circulation et une surproduction visuelle, on observe dans le même temps une formidable progression de la cote des images reproductibles. Le marché de l’art valorise les tirages d’époque et prête une attention inédite aux procédés chimiques, à la qualité du papier, au format des images ; agences et archives iconographiques tirent profit de leurs fonds historiques, numérisés en haute définition et exploités comme une source providentielle de plus-value. Jamais les photographies n’ont été aussi indispensables à toutes les fonctions de la vie humaine et sociale, jamais leur spécificité matérielle, qu’elle se rapporte à leur qualité physique ou à leur résolution numérique, n’aura été un enjeu si crucial sur les plans économique et symbolique. Le flux des images partagées sur Internet est ainsi devenu la manifestation d’une économie plus dense et plus complexe des matières visuelles, favorisant la circulation de sommes considérables de capitaux financiers et sociaux. La dévaluation de l’information visuelle à laquelle on aurait pu pourtant s’attendre avec l’essor des technologies numériques n’a pas eu lieu. Les canaux par lesquels s’échangent et se réalisent désormais les images qui nous entourent se sont en revanche reconfigurés. En rendant plus nécessaire leur présence dans notre quotidien, ces technologies ont participé à en augmenter le cours sur le marché des biens symboliques.

Il faut cependant s’entendre sur le sens à donner à la notion de « valeur matérielle » et à son utilité heuristique. Comme dans le cas particulier de l’œuvre d’art, dont la matérialité engage des fonctions, des rituels, des conditions de production et de circulation qui dépassent sa réalité physique et visuelle, on ne saurait réduire l’existence matérielle d’une image technique à l’inscription d’une expression formelle sur un support. Le paradigme photographique nous offre ici un point de vue aussi précieux que complexe. Au cours des deux siècles passés, la photographie a investi tous les domaines de nos sociétés. Elle a conquis l’école, la science, l’art, l’information, le commerce, la politique, l’industrie, la guerre, les transports, l’espace privé et public. Elle est devenue un dispositif central de notre rapport visuel au monde et s’est imposée comme un dénominateur commun aux différentes pratiques médiatiques et sociales de l’image, et, au-delà, comme un trait d’union entre les multiples domaines de la culture. Or ce paradigme photographique nous place devant le défi d’abandonner le sens commun que nous projetons sur les images techniques. De même que le cinéma ne se confond pas avec le film, la photographie n’est pas tout entière assimilable à la représentation-reproduction d’une forme, ni à l’accomplissement-expression de la conscience imageante. Les images existent par l’effet cumulé des dispositifs d’enregistrement et de visionnage, d’exposition en petit et grand format, de stockage, de flux et de masse, d’encodage et de surcodage, des mécanismes économiques et juridiques de leur valorisation, des agences, des archives, des institutions patrimoniales ou pédagogiques qui leur donnent leur utilité en tant que technique culturelle (Kulturtechnik).</p>

Pour penser cette pénétration de la photographie dans les diverses activités humaines, il nous faut élargir le régime traditionnel de l’histoire des représentations et des formes artistiques, explorer les composantes sociales et techniques de la culture visuelle, et nous intéresser aux moyens de capture et de dissémination offerts par le médium photographique dans son rapport aux autres médias. L’histoire de la photographie, c’est l’histoire des usages de la technique pour rendre visible le monde sur différents supports et dans différents formats, mais aussi pour reproduire les images elles-mêmes, en permettre le regroupement, la diffusion et les emplois multiples. Il est nécessaire pour cela d’élargir l’étude des représentations aux dispositifs qu’elles mettent en œuvre, à l’économie de la production et de la circulation des masses visuelles.

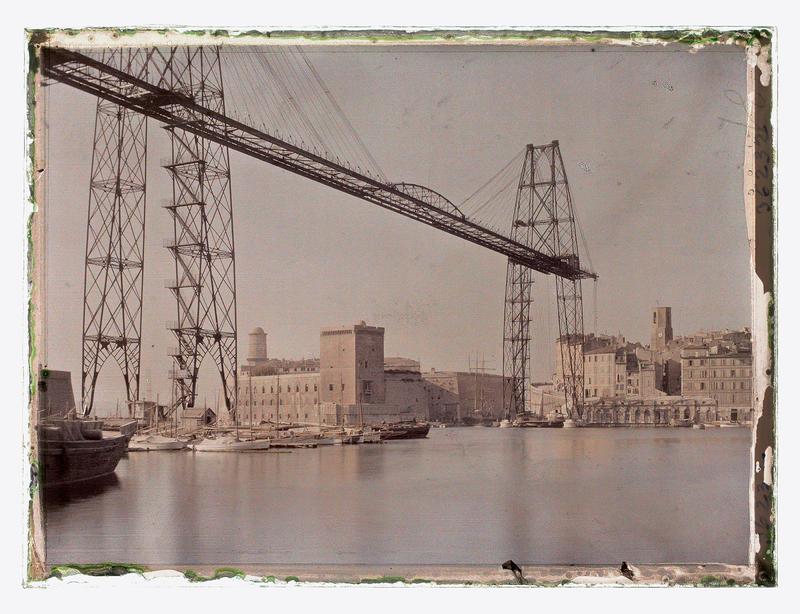

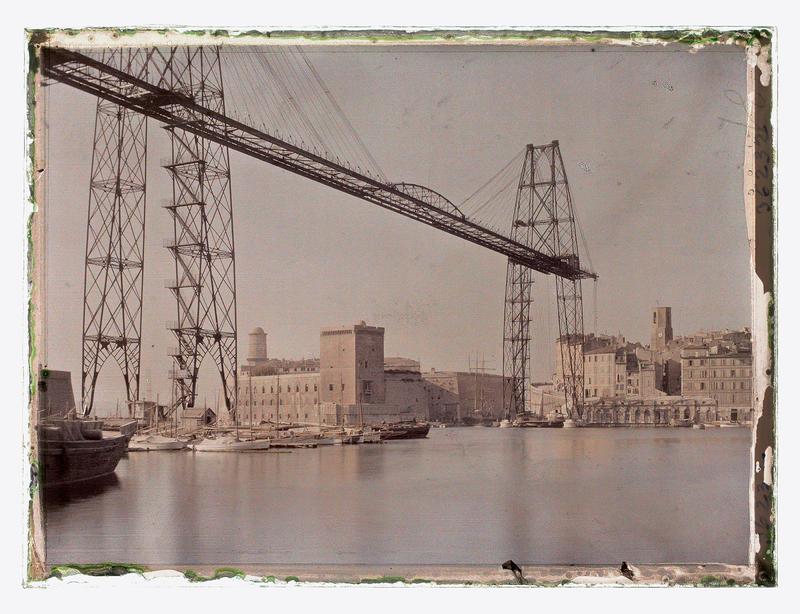

La métaphore du pont transbordeur livre une idée de mouvement et de traversée, de passage entre les disciplines et entre les traditions intellectuelles. Aussi la perspective historique développée dans notre revue s’enrichira-t-elle d’approches diverses, de l’anthropologie à l’économie, de la sociologie aux sciences de l’information, afin de prendre en compte dans toute son ampleur et sa diversité l’impact de la photographie sur l’histoire et la société. La photographie apparaîtra d’ailleurs le plus souvent en interaction avec d’autres médias, le livre, la presse, le film, l’exposition, les formes diverses de la projection. Dans le jeu des transferts et des interactions s’affirment le mieux les dispositifs, les discours, les institutions et les formations sociales. C’est parce que depuis une trentaine d’années nous avons dépassé l’idéologie des images comme expressions des consciences individuelles qu’il faut désormais nous intéresser aux constructions collectives et techniques qui en déterminent l’existence sociale. Tel est l’objectif de notre revue.

Frédéric Gadmer, « Le Fort Saint-Jean et le Transbordeur », Marseille, 13 octobre 1922, autochrome, 90 x 120 mm. Boulogne-Billancourt, musée départemental Albert-Kahn, collection Archives de la planète (A 36 232).

Référence : La rédaction, « Éditorial », Transbordeur. Photographie histoire société, no 1, 2017, pp. 2-5.