L’ouvrage Clichés exotiques. Le tour du monde en photographie, 1860-1890, issu de l’exposition du même nom présentée en 2013 à Genève, propose une sélection raisonnée de la collection d’images amassées par Alfred Bertrand à la fin du XIXe siècle, enrichie de photographies issues de collections privées comprenant également d’autres supports (cartes, affiches, lettres, etc.). Réalisé par Lionel Gauthier – auteur de la thèse Le Monde en albums. Itinéraires du voyageur Alfred Bertrand (1856-1924) et de sa collection photographique de clichés exotiques (1874-2013) – et par Jean-François Staszak, géographe, professeur à l’université de Genève internationalement connu pour ses travaux sur la géographie de l’exotisme, le livre ambitionne de faire découvrir l’économie des représentations du monde ordonnée par les clichés exotiques.

Alfred Bertrand a entrepris deux tours du monde et accumulé plus de 1700 clichés durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Sa collection constitue ainsi un extraordinaire analyseur d’une géographie mondiale de l’image à cette période et partant, de l’exotisme. Produits par et destinés aux Occidentaux, ces clichés n’ont pas de réelle ambition ethnographique – même si beaucoup, finalement, offrent involontairement aussi une multitude d’informations sur ce plan. Ils établissent des idéaux-types de sites, de cultures, de populations, qui répondent aux attentes des clients, et renvoient aux systèmes de représentations imaginaires dont ils sont pénétrés.

L’un des grands mérites de cet ouvrage est de contrebalancer l’inévitable fascination provoquée par la visualisation de ces clichés par un appareil critique et un argumentaire particulièrement éclairant. L’un des grands problèmes lorsque l’on traite des images exotiques est non pas de fournir des certitudes de substitution, mais de permettre l’appropriation d’un outillage critique ouvrant sur une déstabilisation des croyances du lecteur. L’opération est très difficile, car la puissance esthétique et symbolique des images présentées résonne en nous, nous captive en mobilisant notre subjectivité. Tout le travail du paratexte est d’engager ce dialogue entre le lecteur et les images, de tendre vers la possibilité d’une déconstruction.

Les textes ouvrent cette possibilité, renvoyant à la vie sociale des images présentées1. Comme l’a identifié Elizabeth Edwards, leur sens « réside dans les pratiques discursives qui les constituent et qu’elles-mêmes constituent, depuis les relations de pouvoir qui structurent les conditions d’existence de ces images jusqu’à leurs lectures contemporaines2 ». D’une part, les auteurs ont réalisé un effort méritoire pour connaître et expliquer à la fois les conditions de production des photographies, éclairant leur évolution historique – les photographies sont prises par les voyageurs eux-mêmes ou, plus souvent, achetées à des photographes spécialisés qui, dans les sites touristiques, vendent leurs clichés ; elles font l’objet d’intenses circulations transnationales. D’autre part, l’ouvrage révèle l’évolution de la sociologie des acheteurs/collectionneurs – d’abord aristocratique, la clientèle s’étend progressivement à la moyenne bourgeoisie avec l’essor des transports, et aux acteurs de la colonisation (colons, militaires, fonctionnaires) lorsque l’Europe étend l’emprise de ses empires.

La photographie exotique, avant d’être définitivement popularisée par la carte postale, pénètre ainsi des univers sociaux différents. Si la production est historiquement et sociologiquement située, les régimes de signification que les usagers projettent dans l’image le sont aussi. Ainsi, loin d’un beau-livre dans lequel les images seraient d’abord illustrations, celles-ci sont ici enserrées dans un ensemble d’informations nous autorisant à suivre leur vie sociale. L’image devient un analyseur par lequel s’esquisse l’économie du tourisme croisant la progression de la colonisation, la production et la circulation des images, les pratiques culturelles des classes dominantes et, surtout, la construction d’un rapport à l’Autre et à l’Ailleurs.

Le cliché exotique fait l’objet d’une économie spécifique. Jusqu’en 1820, le tourisme est intereuropéen. C’est un tourisme aristocratique et cultivé, qui cherche par le voyage à s’imprégner, en particulier, des sites au coeur de la « civilisation occidentale » : la Grèce et, secondairement, l’Italie. Les horizons s’élargissent par la suite, avec l’ouverture à l’Orient, au Maghreb et la création plus tardive des « Tour du monde à forfait », qui deviennent des passages obligés pour une partie de l’élite. C’est au cours des années 1820-1850 que se dessine une cartographie des sites touristiques remarquables qu’il convient de visiter, et ce sont sur ces sites que s’établissent ensuite des photographes qui proposent des clichés aux touristes de passage. Sur ces bases, une économie transnationale du cliché exotique s’édifie, depuis les agences situées dans des grandes villes européennes jusqu’à leurs succursales sur les sites touristiques, les nombreuses boutiques indépendantes complétant l’offre. Cette économie se construit sur les demandes des consommateurs et l’offre que ses agents sont capables de proposer. C’est ainsi, comme le montrent les auteurs, que se bâtit un ensemble de thèmes récurrents qui satisfont le désir des acheteurs et dessine les contours d’une archéologie de l’imaginaire exotique. Chaque site sera identifié par des photographies le définissant, répondant à une typologie constante : scènes de genre, paysages, monuments, populations et costumes, etc. Des catalogues sont fournis (celui de Bonfils compte au début des années 1880 plus de 15 000 photographies), pour offrir le maximum de variation sur ces thèmes, et les boutiques permettent de mettre l’acheteur en situation, sur un fond photographique par lui choisi.

L’apparition du premier périodique illustré consacré aux voyages au loin, Le Tour du Monde, en 1860, bientôt suivi par Le Journal des voyages, en 1877, puis l’apparition de la carte postale (Fortier, spécialiste de l’Afrique, diffusait parfois à plus de 100 000 exemplaires une même carte postale), enfin l’essor extraordinaire des expositions internationales et coloniales, changent la nature de l’économie du cliché exotique. Il devient un médium massivement diffusé, s’étendant à toutes les couches sociales d’Europe occidentale. Partie prenante d’une culture coloniale prégnante alors que l’expansion impériale de l’Europe s’intensifie, ces clichés fixent, en quelque sorte, tout un imaginaire sur l’Ailleurs et les populations extra-européennes.

Car ces clichés construisent un ordonnancement du monde consacré par les thèmes récurrents, par le classement dans les albums, puis les périodiques, les livres, les expositions. Les clichés renvoient à un désir panoptique, une inclinaison encyclopédique ancrée dans la culture du XIXe siècle : ils doivent tout dire des lieux et des populations visités. C’est pourquoi ils sont à la fois une ouverture sur l’Ailleurs et l’enfermement de cet Ailleurs dans des typologies et des séries. Et, bien sûr, dans des régimes de significations récurrents.

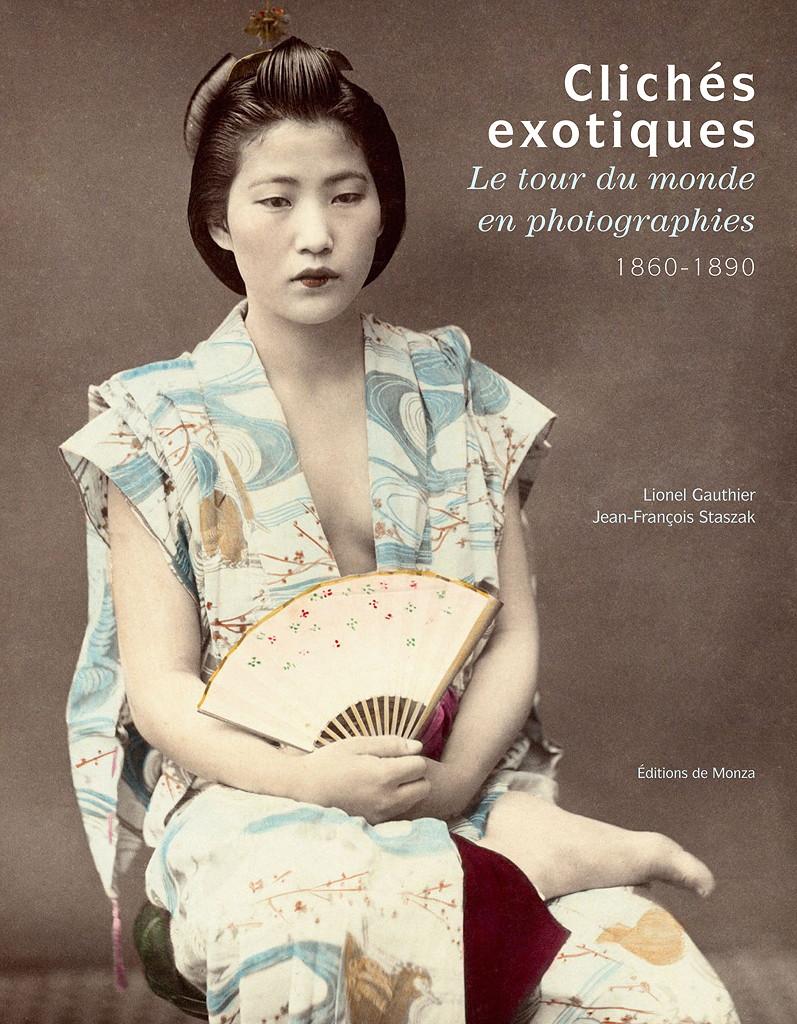

Ils constituent ainsi un répertoire de phantasmes exotiques. Toute une économie libidinale est décelable dans ces clichés, depuis la photographie de couverture qui figure une geisha (dont le décolleté est très probablement le résultat d’une demande du photographe) jusqu’aux « mauresques aux seins nus » reprises à la fois par les peintres orientalistes, dont beaucoup s’inspiraient de ces clichés, puis par des éditeurs de cartes postales diffusées auprès du grand public. L’imaginaire exotique est inséparable de l’érotisme, comme si un Occident corseté découvrait ici un exutoire, la prise de possession symbolique de corps, rendu possible par le statut même des populations visitées.

Les auteurs ne s’attardent pas sur la catégorisation opérée par ces clichés. Pourtant, ils renvoient de toute évidence à l’évolution de la photographie anthropologique (ou est-ce l’inverse ?), puis aux célèbres cartes postales « Scènes et types ». Les populations visitées sont représentées dans des « scènes de genre » – rituels religieux, métiers, marchés, etc. – mais aussi des photographies en pied, qui doivent à la fois informer sur l’apparat (costumes, bijoux, modifications corporelles) et la physiologie particulière de chaque population. Ces typologies recèlent des manières de voir et de penser ces populations, et renvoient incidemment aux efforts de l’anthropologie raciale pour les catégoriser et les caractériser.

L’ouvrage est ainsi fascinant et très bien construit, remarquablement documenté. Peut-être aurait-on pu souhaiter que les auteurs s’avancent davantage sur le terrain de la déconstruction sémiotique des images ? Mais c’est là une critique marginale. Critique récurrente de la totalité des travaux qui tentent de déconstruire l’imaginaire colonial et exotique, l’absence du « point de vue des indigènes » peut également être appliqué ici. Nous en revenons toujours à la difficulté de documenter les réactions et les attitudes de ces derniers devant la prise de possession symbolique constituée par la photographie. Celle-ci nous renseigne d’abord sur l’Occident, sur nous-mêmes, sur les manières dont nous avons représenté le monde et la façon dont nous sommes construits. Les auteurs soulignent avec justesse que, depuis les gravures du XVIIe siècle jusqu’aux représentations contemporaines de l’exotisme, les représentations ont finalement peu changé. Ce livre est donc est un outil remarquable d’investigation d’une archéologie mentale persistante.

En refermant l’ouvrage, la fascination pour la beauté de ces images n’est pas éteinte. Que révèle-t-elle ? Peut-être quelques lignes de fuite qui, malgré tout, nous prédisposent à un désir de découverte ? Dans la rencontre avec l’Autre, d’autres chemins sont-ils possibles ?

Référence : Nicolas Bancel, « Lionel Gauthier, Jean-François Staszak, Clichés exotiques. Le tour du monde en photographies, 1860-1890, 2015 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 1, 2017, pp. 202-203.